Der Verein Upway lanciert eine App, die Leben retten soll

Interview des Zürcher Unterländer mit Werner Klecka vom 31.8.2018.(Sharon Saameli)

Der Verein Upway hat nur einen Zweck: die Entwicklung einer App, die Menschen mit Depressionserfahrung miteinander verbinden soll. Für das Präventionsprojekt fehlen aber noch 70 000 Franken. - - - - Depression ist ein Thema, über das gesprochen wird. Angesichts der Zahlen ist dies nicht weiter erstaunlich: Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (2012) erkrankt jeder vierte Mensch in der Schweiz im Laufe seines Lebens an einer Depression. Die Gesundheitsdienstebehandeln pro Jahr zwischen 10 000 und 15 000 Suizidversuche – das sind durchschnittlich 27 pro Tag. Doch aufgrund des Stigmas, das der Krankheit anlastet, geraten Betroffene oft in eine Spirale von Scham und Einsamkeit.

Dies will der Bachenbülacher Werner Klecka ändern. Mit der Smartphone-Applikation

«Upway» plant der selbstständige Unternehmer ein Angebot, das es bis heute in der

Schweiz nicht gibt: Eine Plattform, in der sich Betroffene und Angehörige zur

gegenseitigen Unterstützung vernetzen können und dazu Angebote für professionelle

Hilfe finden. Das Mammutprojekt steht erst in den Startlöchern – ein Crowdfunding

soll es richten. Im Interview schildert Klecka, was das Angebot alles beinhalten wird –

und warum es nicht nur Leben retten, sondern auch die Wirtschaft entlasten könnte.

Herr Klecka, wie kamen Sie auf die Idee, eine App für Depressive zu schaffen?

Werner Klecka: 2014 bin ich an einem Burn-out erkrankt. Das war ein Prozess, der sich über 10 Jahre hinweg angebahnt hatte: Ich bin seit über 35 Jahren selbstständig und hatte immer Auf und Ab, doch konnte ich mir sagen: Du schaffst das, es geht weiter.

Als dann aber verschiedene Probleme zusammenkamen, brach ich während einer Verwaltungsratssitzung zusammen, und dann ging nichts mehr. Ich musste für neun Wochen in die Klinik und habe dort zahlreiche Gespräche mit Ärzten, Psychiatern und vor allem anderen Betroffenen geführt, und gerade diese waren für mich überlebenswichtig. Da wurde mir klar: Diese Krankheit ist so häufig, aber wird meist verschwiegen. Ich musste etwas tun.

Welches Angebot wollen Sie mit der App «Upway» schaffen?

Ich will eine Plattform schaffen für eine Gemeinschaft von Betroffenen und Angehörigen, die eine Depression überstanden haben und die einander helfen wollen. Unser Gesundheitssystem hat gute Ansätze, doch es fallen viele zwischen Stuhl und Bank: Fälle von psychisch bedingter Arbeitsunfähigkeit, die die IV nicht abdeckt oder die vom RAV unter Druck gesetzt werden. Diese Menschen kommen nicht zur Ruhe –

und dazu kommen oftmals finanzielle Probleme. Auf «Upway» können wir anonym miteinander sprechen, Erfahrungsberichte hinterlegen und einander Hilfe anbieten, und zwar ganz trivial. Es geht darum, Gesprächspartner, Freunde, Therapeuten, Ärzte und Kliniken et cetera griffbereit zu haben, wenn es brenzlig wird.

Wie könnte diese Hilfe konkret aussehen?

Wenn ich nicht einkaufen gehen kann, weil ich den Weg aus dem Haus nicht schaffe, kann ich fragen, wer das für mich erledigen kann. Wenn ich meine kranke Mutter besuchen muss, aber das nicht kann, oder wenn ich jemanden brauche, der meinen Hund ausführt, dann frage ich dort. Wenn ich am Abend allein bin, kann ich Leute für einen Kaffee fragen. Es geht um einfache Dienste, die aber für Menschen mit

Depressionen grosse Hürden darstellen können. Da hilft die App «Upway».

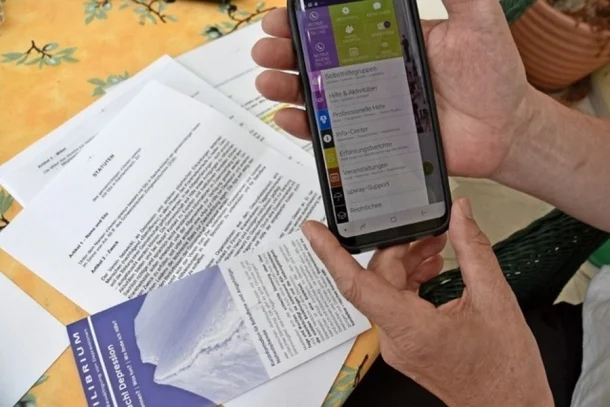

Wie ist die App aufgebaut?

Nebst der Notfallnummer für Erwachsene (143) und Jugendliche (147) zeigt sie ein breites Angebot an Selbsthilfegruppen, zum einen sortiert nach Krankheitsbildern wie Depression, Burn-out, Angstzuständen, Schmerzen und bipolaren Störungen. Zudem gibt es verschiedene Personengruppen: Mütter, Kinder und Jugendliche, Unternehmer, Ärzte, Psychiater, Sozialarbeiter, Angehörige. Nebst Hilfeleistungen listet die App auch Freizeitaktivitäten, Betreuungsangebote, Rechtsberatung und Informationen über Veranstaltungen auf. Die App soll in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch erhältlich sein.

Das Schwierige an einer Depression ist es aber gerade, sich Hilfe zu holen. Wie

gelangt die App unter dieser Bedingung zu Ihrer Klientel?

Das ist eine Herausforderung. Ich will erreichen, dass zum Beispiel jeder Mensch, der aus einer Klinik kommt, über die App Bescheid weiss – das ist eine grosse Zielgruppe. Der Klinikaufenthalt macht nämlich nicht mental gesund, man kommt zwar mit Gymnastik, Fitness und Wellness physisch auf Vordermann und erhält einen Rucksack mit Werkzeugen, die man bei Depressionsphasen anwenden kann. Ich etwa habe gelernt, dass ich eliminieren musste, was und wer mich in meinem Leben viel Energie gekostet hat. Dazu gehörten sowohl geschäftliche als auch private Belange und Personen.

Wie ging es denn nach dem Klinikaufenthalt für Sie weiter?

Ich habe als Wiedereinstiegsbeschäftigung angefangen, Taxi zu fahren, damit ich wieder unter die Leute komme. Während der 10 000 Fahrten, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren gemacht habe, habe ich sicher um die 1000 Gespräche über das Thema Depression und Burnout geführt. Ein Mädchen hat angefangen zu weinen, weil es endlich darüber sprechen konnte – zu Hause ginge das nicht, und Freunde würden sie nicht verstehen.

Wie kommen Sie im Taxi ins Gespräch mit Ihrer Kundschaft?

Ich biete Uber-Fahrten an und bin da als Schweizer schon mal eine Ausnahme. Daher werde ich oft gefragt, warum ich Taxi fahre, und ich stehe offen dazu, dass ich ein Burnout hatte und dies tue, um wieder unter die Leute zu kommen. Die Antwort ist oft: «Ich habe auch einen Freund, der depressiv ist», oder «Ich habe selber ein Burnout erlebt». Dann werde ich auch oft gefragt, wie man sich depressiven Menschen gegenüber verhalten soll.

Und was empfehlen Sie?

Niemals sagen: Du sollst, du solltest, du musst. Nicht bedrängen, nur zuhören und die eigenen Antennen schärfen. Nicht danach fragen, «wie es geht», damit die Person nicht wieder schildern muss, wie schlecht es ihr eigentlich geht. Verständnis zeigen und vor allem: nicht trivialisieren. Es ist absolut falsch zu sagen: «Denk positiv», oder «Reiss dich zusammen», denn es ist eine Krankheit, die man ernst nehmen muss. Wenn jemand Krebs hat, sagen wir ja auch nicht: «Jetzt tu nicht so, das wird schon wieder.»

Kommen wir zurück zur App. Die 70 000 Franken, die für die richtige Version

benötigt wird, wollen Sie über ein Crowdfunding zusammenbringen?

Ja, wir brauchen jetzt primär Geld, damit unser Verein die App finalisieren und lancieren kann. Dank des getesteten Prototyps wissen wir, was funktioniert – 60 Prozent der Arbeit sind damit schon getan. Derzeit mache ich auf verschiedensten Kanälen auf das Vorhaben aufmerksam. Unser Vereinszweck ist die Entwicklung und nachhaltige Betreuung der App, um Bedürftigen zu helfen und für Betroffene Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn das Crowdfunding zustande kommt, wird die App stufenweise eingeführt. Die erste Version soll gegen Weihnachten auf den Markt kommen. Ich stelle aber fest: Alle finden Sinn und Nutzen der Applikation super, aber sobald sie sich registrieren müssen und so mit dem Thema Depression in Berührung kommen, schrecken sie zurück. Es ist zäh. Dabei geht es mir im Projekt primär darum, Menschen mit Depressionen und Burnout zu helfen, rascher wieder ins soziale Umfeld zurückzufinden und dem Kostenanstieg im Gesundheitswesen entgegenzuwirken.

Wie wollen Sie das angehen?

Der Job-Stress-Index von Gesundheitsförderung Schweiz zeigt, dass jeder vierte Erwerbstätige am Arbeitsplatz gestresst ist und sich erschöpft fühlt. Als Folge davon entstehen für Unternehmen in der Schweiz Kosten – das ökonomische Potenzial wird auf rund 5,7 Milliarden Franken geschätzt. Wenn ich verhindern kann, dass ein Arbeitnehmer über Monate oder Jahre hinweg ausfällt, hat auch die Firma gewonnen. Deshalb stelle ich mir auch vor, dass die App, die monatlich etwa fünf Franken kosten würde, von Firmen, Krankenkassen, Taggeldversicherern oder der öffentlichen Hand finanziert wird – also von jenen, die davon profitieren. So kann unsere App kostendeckend werden.

(Zürcher Unterländer)

KOMMENTAR von Sharon Saameli

Es darf nicht länger Mut kosten, über Depressionen zu sprechen. Das war das Motto des Weltgesundheitstages 2017. Das Bundesamt für Gesundheit lancierte in diesem Jahr Kampagnen zu den Themen psychische Gesundheit und Suizidalität, deren Plakate aufrüttelten und zu reden gaben. Depressionen gelten als die häufigste psychische Erkrankung in der Schweiz: Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2012 ist jeder vierte bis fünfte Mensch davon betroffen. Jeden Tag verzeichnen wir in diesem kleinen Land durchschnittlich 27 Suizidversuche (2017) und drei Suizide (2014). Das ist verstörend.

Dass es nach wie vor Mut braucht, sich über Depressionen zu äussern, ist auch mir bewusst. Die erste depressive Episode habe ich zwischen 16 und 18 Jahren erlebt, nachdem ich über den Suizid eines nahestehenden Menschen zum ersten Mal damit konfrontiert war, dass nicht alle Menschen leben wollen. Die nächste Episode folgte mit 20 Jahren, die übernächste mit 25. Die Depression ist keine Traurigkeit. Sie äussert sich in substanzieller Leere und der vermeintlichen Gewissheit, dass diese Leere nicht mehr verschwinden wird.

Jeder positive Zustand, jede Hoffnung wird als Illusion wahrgenommen; erreichte Ziele lösen keine Erleichterung und keinen Stolz mehr aus. Im Alltag bedeutete dies, dass ich es wochenlang nicht aus dem Haus schaffte und das Aus-dem-Bett- Kommen zum schwierigsten Teil der

«Morgenroutine» wurde. Dass ich nicht nur für Haushaltspflichten, sondern selbst für das Musikhören zu erschöpft war. Dass jede längerfristige Bindung oder Verpflichtung, die ich mit Menschen einging, mir Angst machte. Generell wurde die Gewissheit, weitermachen zu müssen, zum ultimativen Horror.

Ich wurde letztlich eines Besseren belehrt: Ich habe alle bisherigen Episoden überstanden, mit der Hilfe von Therapien, Medikamenten, Onlineforen und meistens viel Verständnis und Unterstützung aus meinem Umfeld. Genau diese Unterstützung will die Applikation

«Upway» anbieten, aber für Menschen, die ihre Bedürfnisse lieber anonym formulieren oder die in Freundschaften und Familie nicht so Glück haben wie ich und deshalb nicht darauf zählen können, dass ihr Mitbewohner für sie kocht oder ihre Freundin sie auf eine Velotour mitnimmt. Jedes Angebot, das hilft, ist gut, und damit auch die App «Upway».

Mit der Anerkennung der Depression als Krankheit ist viel erreicht – mit Reden allein ist es dennoch nicht getan. Dass so viele Menschen an Depressionen erkranken, zeigt, dass es sich dabei nicht nur um ein individuelles Phänomen handelt, das sich mit Medizin, Therapie und Vernetzung aus der Welt schaffen lässt. Das heisst nicht, dass diese Angebote nicht wichtig sind, aber sie sind letztlich Symptombekämpfung. Die in der Gesellschaft weit verbreitete Haltung, Medizin stelle schnelle (und bisweilen hilfreiche) Lösungen bereit, ist nicht nachhaltig. Die medizinische Perspektive stellt unter Umständen eine Verkürzung der komplexen Thematik dar und verhindert, dass Depressionen als soziales Problem betrachtet und bekämpft werden können.

Wir können uns nicht länger über gesellschaftliche Fragen hinwegsetzen. Ob wir bereit sind, Rendite über die Gesundheit von Mitarbeitenden zu stellen, ob wir als Gesellschaft einen solchen Druck und Stress aufbauen wollen, dem viele nicht gewachsen sind – Schulkinder, Jugendliche, Berufstätige, Mütter, Väter. Wie wir uns um arme oder um ältere Menschen kümmern wollen, inwiefern wir sie der Isolation aussetzen. Wie wir auf traumatisierte Menschen zugehen, etwa auf Geflüchtete. Das sind zu Teilen Systemfragen, aber sie liegen letztlich auch an jedem und jeder Einzelnen von uns. Klar, Depressionen sind in den meisten Fällen behandelbar. Doch die Frage muss sein, welche Spielräume wir dieser Krankheit überhaupt bieten wollen. Mit einer Enttabuisierung der Depression haben wir begonnen, Diskussionen über die Bereitstellung finanzieller Mittel für Therapien finden statt. Es ist auch an der Zeit, sich Gedanken über andere Lebensentwürfe zu machen. Ob die Depression damit je ganz verschwindet, ist ungewiss – aber es sind Schritte in eine Richtung, die wir einschlagen sollten.

Sharon Saameli